Architecture : nom féminin ; art de concevoir, de construire des édifices. Organisation de quelque chose, d’un ensemble. Bâtir et construire, mais pas seulement : concevoir un bâtiment, c’est aussi suivre le style d’une époque, respecter des contraintes techniques, tenir compte du climat…

Des choix qui montrent bien que les interventions dans les paysages urbains, au fil des époques, ne sont pas anodines et peuvent interpeller chacun d’entre nous.

Comment se créent les villes ? Comment se bâtit une capitale comme Luxembourg ?

Éléments de réponses, non exhaustifs…

La conception moderne de la construction des villes, induisant des plans et des « architectes », débute dès lors que les hommes se fixent dans des lieux propices à leurs activités : l’agriculture, l’élevage et ensuite les échanges commerciaux. La ville devient alors « le » lieu qui rassemble une ou des communautés ayant des intérêts communs. Elle se développe d’abord de manière anarchique, sans plan.

Hippodamos de Milet (-400 avant J.-C.) apparaît être l’un des tout premiers planificateurs urbains. Il propose un tracé géométrique des villes, selon un plan en damier, avec des rues qui se coupent à angle droit et aux tracés orthogonaux avec des secteurs regroupant les habitants selon leur classe sociale. Les Romains s’emparent de ce modèle de cité géométrique et, en bons conquérants, l’exportent partout où ils s’installent. Ce type de trame urbaine se retrouve encore dans certaines villes actuelles.

Au Moyen Âge, les guerres et invasions amènent les habitants des cités à renforcer les enceintes des villes. La population se rassemble à l’intérieur des remparts, mais l’explosion démographique oblige les bourgs à sortir des fortifications et à se développer autour de monastères et d’abbayes fortifiés. De nombreuses villes à travers le monde se sont organisées sur ce principe de « protection », quelles que soient les cultures : la Cité interdite en Chine, la cité khmère d’Angkor...

Les nouvelles techniques de guerre mettent fin à « l’invulnérabilité des cités médiévales ». La conception de l’enceinte défensive est totalement revue avec Vauban, qui va modifier considérablement l’aspect des cités fortifiées par l’invention d’une forme nouvelle de remparts permettant d’améliorer la défense. Aux 17e et 18e siècles, un nouveau style, le style baroque, s’impose en Allemagne, dans toute l’Europe centrale, ainsi qu’en Italie, en Espagne et dans l’Amérique espagnole.

(...)

Texte : Corinne Briault

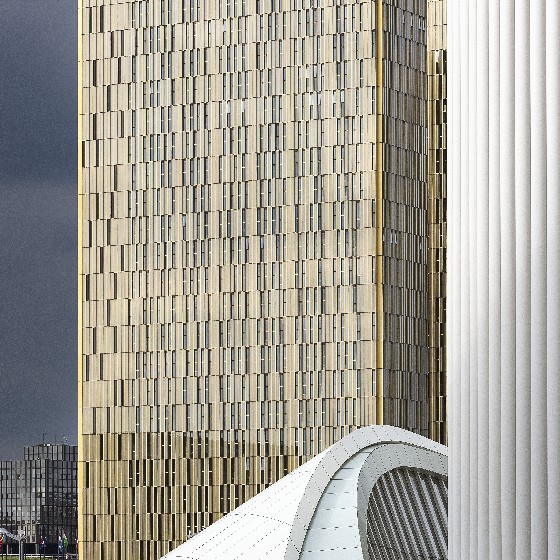

Photos : Michel Zavagno – Laurent Antonelli / Agence Blitz, Lukas Roth, Cologne pour

la Banque centrale de Luxembourg (bâtiment Monterey), Vichaya Kiatying / Angsulee