Sobriété : les Luxembourgeois veulent agir, mais demandent un cap clair

Les Luxembourgeois se montrent prêts à consommer moins d’énergie et de ressources. Mais sans cap clair, cet élan pourrait s’essouffler. Léonard Andersen (CELL) et Carlo Kissen (Quest) appellent à une action politique cohérente, guidée par la volonté citoyenne.

Les résultats du sondage national sur la sobriété écologique et énergétique, réalisé par CELL (Citizens for Ecological Learning and Living) et Quest, ont été dévoilés ce mardi. Ceux-ci revèlent une large adhésion à la nécessité de réduire les consommations d’énergie et de ressources. Ils apportent des éclairages précieux sur la manière dont les Luxembourgeois perçoivent leur impact environnemental, sur les freins qu’ils rencontrent, les acteurs qu’ils sollicitent et les actions qu’ils souhaitent.

Un sondage présenté en 3 leçons et 4 focus.

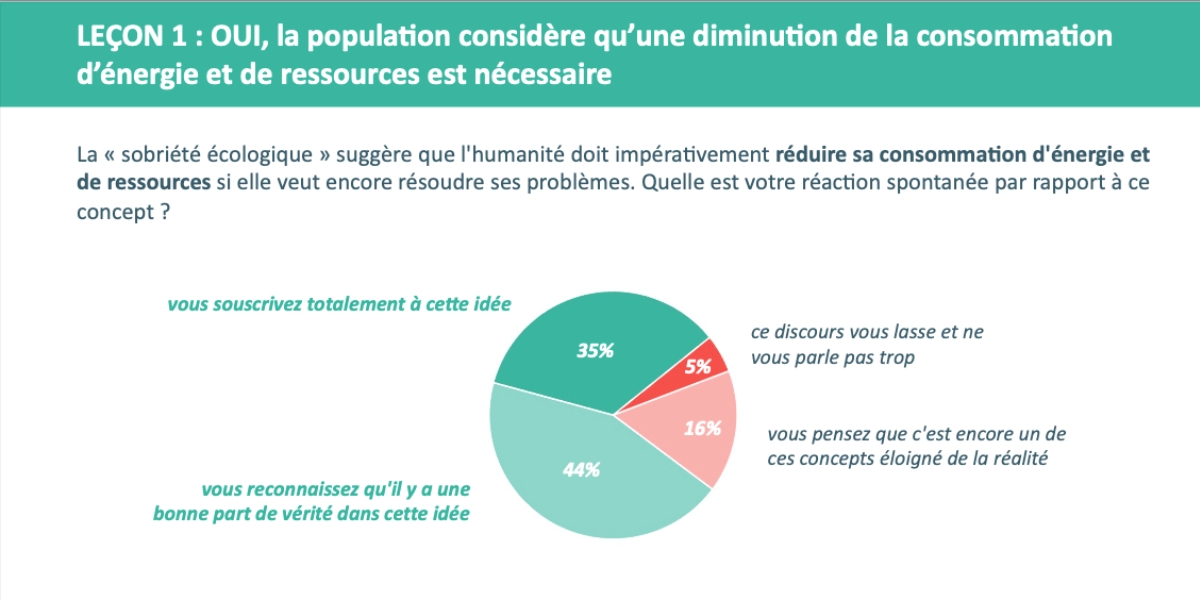

Leçon 1 : une très large majorité juge la sobriété nécessaire

Pour Léonard Andersen, coordinateur - Repair Cafés et transition énergétique de CELL, ce qui ressort avant tout du sondage, c’est cette volonté forte. « Il y a aujourd’hui une conscience collective. La majorité des gens comprennent qu’on ne peut pas continuer à consommer autant. »

Carlo Kissen, sociologue et responsable de l’enquête chez Quest, le confirme. « C’est très net : huit personnes sur dix souscrivent à l’idée de sobriété. Mais cela ne signifie pas qu’elles savent exactement comment s’y prendre. » Le constat est encourageant, mais il appelle un accompagnement. « Les gens sont en attente. Ils veulent des solutions claires, concrètes et accessibles. »

Leçon 2 : les citoyens doutent de l’engagement collectif

Selon le sociologue, c’est une forme de blocage bien connue. « C’est un classique : moi je suis prêt, mais j’ai l’impression que les autres ne le sont pas. Ce sentiment freine l’action. »

M. Andersen abonde dans ce sens : « Ce décalage entre ce qu’on fait et ce qu’on croit que les autres font est destructeur. Il nourrit un défaitisme qui empêche la dynamique collective. » Il évoque aussi une frustration de plus en plus fréquente. « Certains se demandent : pourquoi faire des efforts, quand ceux qui ont le plus de moyens ne donnent aucun exemple ? C’est une vraie question de justice. »

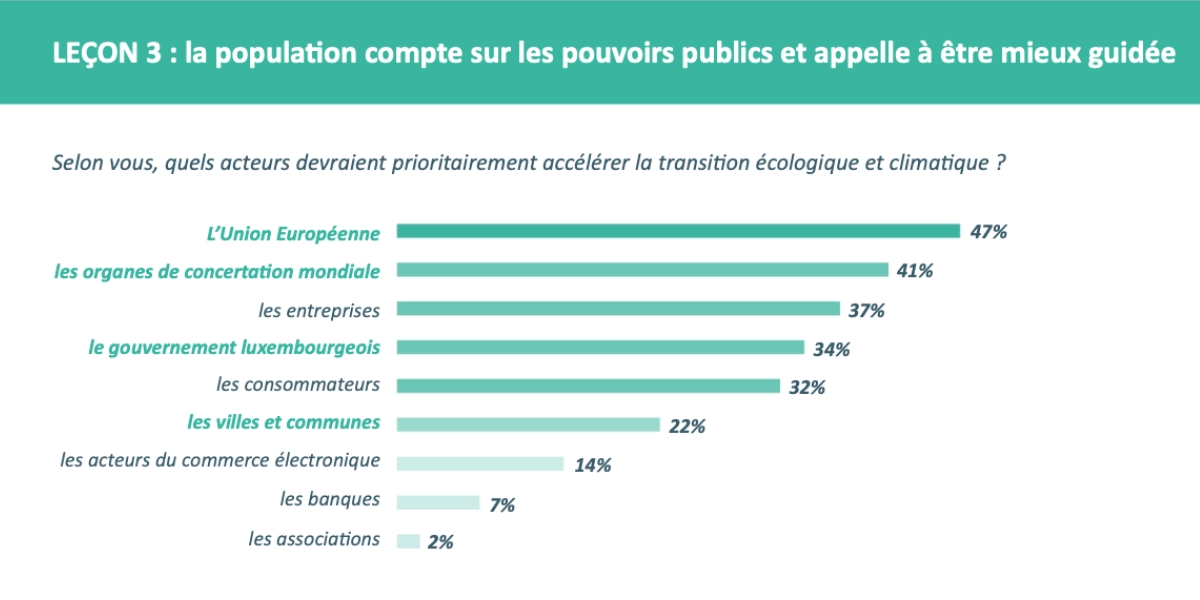

Leçon 3 : un besoin fort de leadership politique

Selon Carlo Kissen cette étude peut se résumer de la sorte : « La population attend un cap clair. L’idée de sobriété est largement acceptée, mais elle doit être traduite en politique publique. »

De son côté, le coordinateur du CELL met en avant le manque d’ambition actuelle. « Le Plan national énergie climat consacre à peine 15 % de ses mesures à la sobriété. C’est largement insuffisant. Surtout quand on sait que, lors de la consultation citoyenne Klima-Biergerrot, 80 % des propositions allaient dans ce sens. »

Focus 1 : la sobriété est vue comme bénéfique pour le climat, la santé, la biodiversité

Pour Léonard Andersen, il ne faut pas réduire la sobriété à un effort de restriction. « C’est un levier de transformation. Elle permet d’améliorer la qualité de l’air, de préserver la biodiversité, de réduire les maladies liées à la pollution. Ce sont des bénéfices concrets, immédiats. On est loin d’un discours punitif. C’est au contraire une manière de reprendre le contrôle sur nos conditions de vie. »

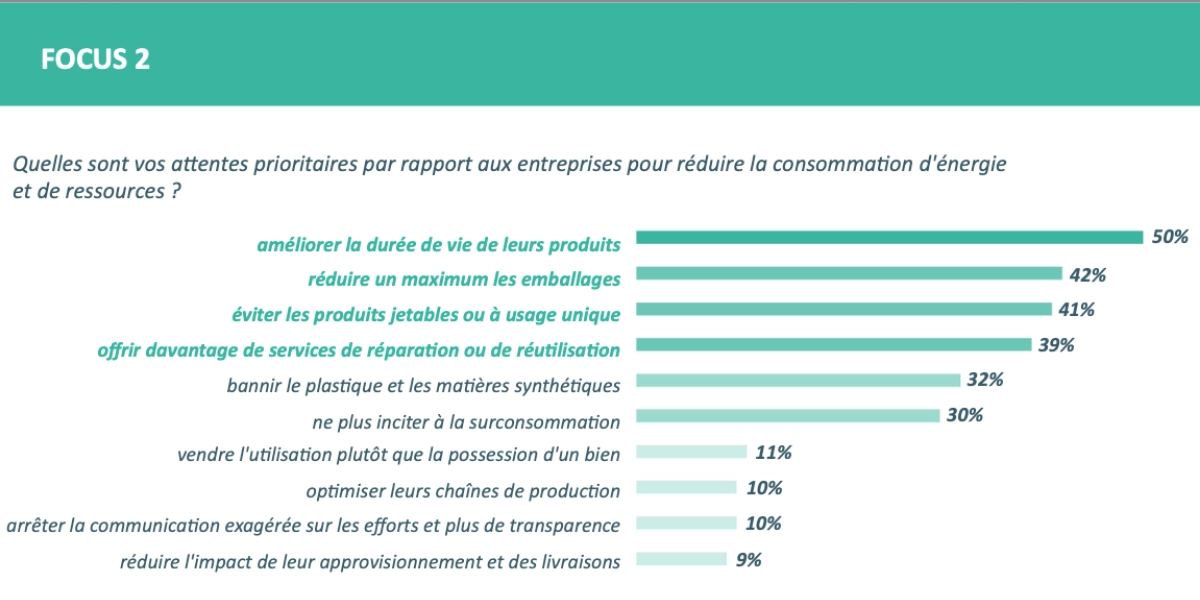

Focus 2 : les attentes vis-à-vis des entreprises sont précises

Selon M. Kissen, les citoyens ne se tournent pas uniquement vers l’État. « Il y a une forte demande adressée aux entreprises. On veut des produits qui durent, qui se réparent. Les gens en ont assez de l’obsolescence programmée. »

Léonard Andersen renchérit : « On ne peut pas demander aux gens de consommer de façon responsable si les produits ne suivent pas. La réparabilité, la réduction des emballages, tout cela doit devenir la norme. »

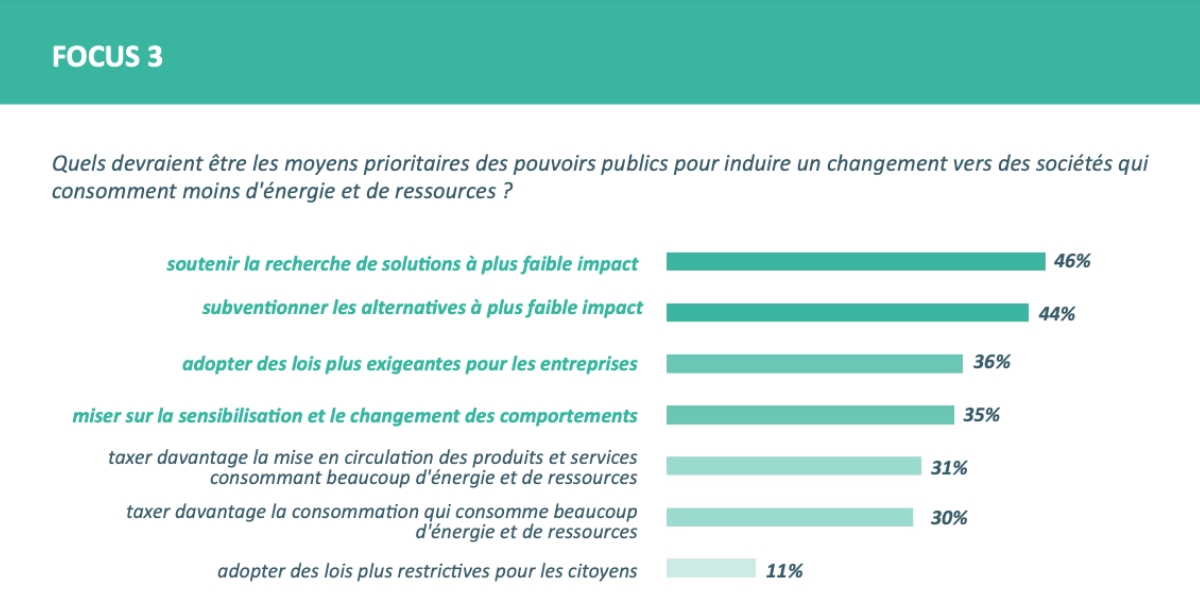

Focus 3 : soutenir, sensibiliser, mais aussi être plus exigeant envers les entreprises

Le CELL insiste. La sobriété ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté individuelle. « On a trop longtemps mis l’accent sur les petits gestes. Aujourd’hui, les citoyens attendent des signaux plus forts, à commencer par un soutien concret aux alternatives durables. »

Carlo Kissen le confirme en lisant entre les lignes du sondage. « Les gens veulent des aides pour passer à l’action. Ils souhaitent qu’on soutienne l’innovation responsable, qu’on subventionne les solutions les moins polluantes. »

Il ajoute que la population ne veut pas de traitement de faveur pour les entreprises. « Il y a une vraie attente d’équité. Les citoyens acceptent d’être responsabilisés s’ils sentent que les entreprises le sont aussi. On veut des règles claires, pas un laxisme économique. »

Léonard Andersen conclut sur ce point : « La sobriété peut devenir un projet commun, mais à condition que chacun fasse sa part, à son niveau. Cela passe par des politiques plus exigeantes, surtout pour les gros émetteurs. »

Focus 4 : la mobilité reste un point de résistance

Même si la population se dit prête à faire des efforts, certaines habitudes sont difficiles à changer.

« La mobilité, c’est le nerf de la guerre. Réduire l’usage de la voiture ou du transport aérien touche au confort, à la liberté. C’est là que les résistances sont les plus fortes. Ce ne sont pas des refus définitifs. Ce sont des freins. Si on propose des alternatives crédibles, les gens suivront. »

Carlo Kissen, sociologue et responsable de l’enquête chez Quest

Dépasser le stade des petits gestes

Léonard Andersen souligne que la sobriété dépasse le cadre des éco-gestes. « On ne parle plus de fermer le robinet pendant qu’on se brosse les dents. La sobriété, c’est repenser notre rapport aux ressources, de manière systémique. »

« Il ne s’agit pas de culpabiliser les gens. La population veut être accompagnée, pas sanctionnée. Elle est favorable à des subventions, à des lois exigeantes pour les entreprises, à de la sensibilisation. Mais pas à des interdictions punitives. »

Léonard Andersen, CELL

Le CELL met enfin en avant la nécessité de restaurer la confiance collective. « Il faut casser l’isolement. Montrer que d’autres agissent déjà, que l’effort est partagé. Le potentiel est là. La volonté aussi. Mais si rien ne change au niveau politique, on passera à côté de cette énergie citoyenne. C’est maintenant qu’il faut agir. »

Sébastien Yernaux